Master-Projekt (M-Projekt)

Die Themen orientieren sich jeweils an aktuellen Forschungsfeldern des Lehrstuhls. Studierende lernen, komplexe raumbezogene Problemstellungen in kooperativer Weise mit wissenschaftlichen Mitteln innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu bearbeiten und dabei Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Der Schwerpunkt liegt auf der theoretisch-analytischen oder planerisch-konzeptionellen Bearbeitung einer aktuellen Fragestellung.

Mit Hilfe des Problem-, Praxis-, Prozess- und Handlungsbezugs des Moduls 2 vertiefen die Studierenden ihre Fähigkeiten zum eigenmotivierten und selbstständigen Arbeiten (forschendes Lernen). Zugleich stärken sie Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations-, Diskussions- und Kooperationsfähigkeit, Konsensbildung, Konfliktbewältigung und Projektkoordination.

Abgeschlossene M-Projekte am Lehrstuhl (Auswahl)

Das Projekt untersucht Wege zur Treibhausgasneutralität der Gemeinde Gersheim im UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau bis 2035. Ziel ist es, praxisorientierte Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie eine kleine ländliche Kommune unter Berücksichtigung ökologischer, technischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen klimaneutral werden kann.

Auf Grundlage einer THG-Bilanz wurden die Sektoren Wärme, Strom und Verkehr analysiert und Szenarien für das Jahr 2035 entwickelt. Der größte Anteil der Emissionen entfällt auf den Wärmesektor mit rund 24.000 t CO₂e pro Jahr. Durch Wärmepumpen, Gebäudesanierungen und die Einrichtung von Nahwärmenetzen könnten die Emissionen hier um etwa 15.700 t CO₂e gesenkt werden. Im Stromsektor zeigt sich durch den geplanten Ausbau der Photovoltaik – insbesondere der Agri-PV-Anlage in Niedergailbach - das Potenzial, den gesamten Strombedarf lokal und emissionsfrei zu decken. Der Verkehrssektor weist dagegen nur begrenzte kommunale Handlungsspielräume auf.

Trotz ambitionierter Maßnahmen verbleiben im Jahr 2035 rund 3.950 t CO₂e, sodass Gersheim das Ziel der vollständigen Treibhausgasneutralität voraussichtlich nicht vollständig erreicht. Dennoch kann der Ausstoß der Gemeinde um fast 90 % reduziert werden.

Eine Online-Umfrage unter Bürger:innen zeigt, dass technologische Ansätze allein nicht ausreichen: Informationsdefizite, finanzielle Hürden und Unsicherheiten hemmen die Sanierungsbereitschaft. Gleichzeitig besteht eine hohe Offenheit gegenüber gemeinschaftlichen Wärmelösungen.

Für die Umsetzung empfiehlt das Projekt eine kommunale Wärmeplanung, die die identifizierten Quartiere priorisiert, sowie eine aktive Einbindung der Bevölkerung durch Beratung, Förderung und lokale Energieprojekte. Gersheim hat damit die Chance, im Biosphärenreservat Bliesgau eine Vorreiterrolle für klimaneutrale Entwicklung im ländlichen Raum einzunehmen.

In Zeiten zunehmender Klimaveränderungen und der Dringlichkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, gewinnt auch der Wärmesektor an großer Bedeutung. Fossile Energieträger nehmen nach wie vor einen hohen Anteil am Endenergieverbrauch in Anspruch und verursachen die damit verbundenen Treibhausgas-Emissionen. Klimaziele des Bundes können folglich nur durch die Senkung des Wärmeverbrauchs und den Ausbau erneuerbarer Energien erreicht werden. Aufgabe der Städte und Gemeinden wird es zukünftig sein, die Wärmeversorgung effizient und klimaneutral in kommunalen Wärmeplänen zu gestalten.

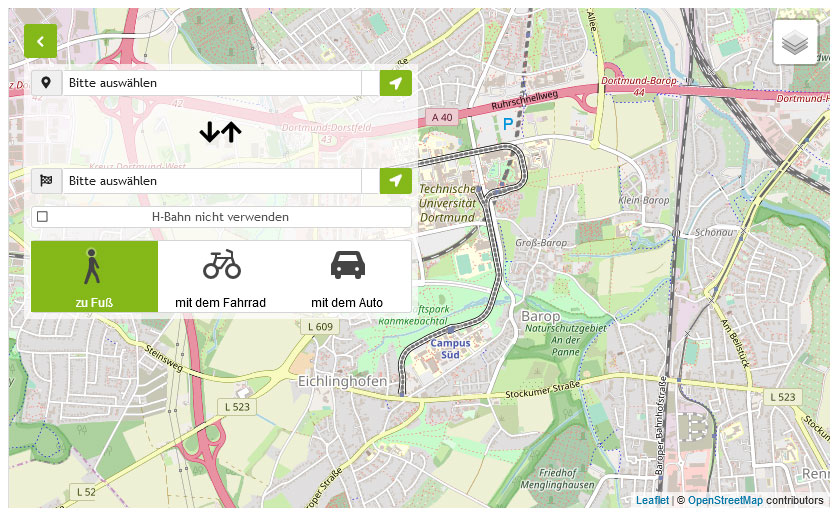

Ziel dieser Projektarbeit ist es, die Grundlagen und Methoden einer kommunalen Wärmeplanung theoretisch zu erarbeiten und aus Sichtweise der Raumplanung in der Beispielkommune Lüdinghausen zu erproben. Darunter fallen die Auswertung bestehender Geodaten in einem Geoinformationssystem zur Aufbereitung eines Wärmeplans und Konzeption einer klimaneutralen Versorgungsoption, die Analyse von Gesetzen und Instrumenten der Bauleit- und Fachplanung sowie die Identifizierung und Analyse bedeutender Stakeholder:innen für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung. Für das Forschungsinteresse wird die Methode Experteninterviews und die Überlagerung von Geodaten verfolgt.

Die Forschungsergebnisse richten sich an die Stadtverwaltung und -politik, um sie bei der Etablierung der kommunalen Wärmeplanung als zentrales Planungsinstrument für eine klimaneutrale Stadtentwicklung zu unterstützen. Dafür wurden Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen abgeleitet. Im Rahmen der Auswertung der Geodaten werden der Bestand und die Potenziale für die Gesamtstadt dargestellt und fehlende Datengrundlagen hinsichtlich gebäudescharfer Verbrauchsdaten und Daten zu alternativen Wärmetechnologien identifiziert. Für ein ermitteltes Teilgebiet wird ein klimaneutrales Wärmeversorgungsszenario dargestellt. Die Analyse von Gesetzen und Instrumenten führt zu einer kategorisierten Zusammenstellung bestehender formeller und informeller Instrumente. Im Ergebnis der Analyse zeigt sich, dass die Kommune im Neubau mehr verbindliche Handlungsmöglichkeiten hat und die Wärmeplanung als integrierter Bestandteil in der städtebaulichen Planung mitzudenken ist. Im Bestand gilt es, Beratungsangebote zu schaffen, um Eigentümer:innen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu sensibilisieren und Anreize für Umbau und Sanierung aufzuzeigen. Abschließend ergibt die Analyse der Stakeholder:innen, dass die Verantwortung in erster Linie bei der Stadtverwaltung liegt. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung ist es ihre Aufgabe, die Stakeholder:innen in ihren jeweiligen Handlungsfeldern zu beteiligen, Angebote zu schaffen und Kooperationen zu ermöglichen. Zudem sind die Bürger:innen durch Dialog- und Beteiligungsformate einzubeziehen, um eine Anpassung der Wärmeversorgung auch in den privaten Haushalten zu ermöglichen.

Modulstruktur

| Lehrende | Bitte dem LSF entnehmen |

| Teilnahmevoraussetzung | Keine |

| Turnus und Dauer | Unterschiedlich (bitte dem LSF entnehmen), 1 Semester |

| Aufwand | 360 Stunden, 12 LP |

| Prüfung | Abschlussbericht inkl. Disputation (benotet). Zulassungsvorrausetzung zur Modulprüfung ist das erfolgreiche Absolvieren der Studienleistung Element 1 Exposé |