Anfänger*innenprojekt (A-Projekt)

Im A-Projekt lernen die Studierenden, raumplanungsbezogene Problemstellungen in kooperativer Weise und mit sozial- und ingenieurwissenschaftlichen Mitteln unter Anleitung der Projektbetreuung innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu bearbeiten und dabei Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Themen der Projekte orientieren sich an jeweils aktuellen Fragestellungen und Themengebieten des Lehrstuhls und eröffnen Kooperationsmöglichkeiten mit der Planungspraxis.

Veranstaltung im WiSe 2025/26

A06 - Der Plan liegt vor – Wie kann die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung in Deutschland gelingen?

Link zum LSF

Abgeschlossene A-Projekte am Lehrstuhl (Auswahl)

Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels und der Notwendigkeit, fossile Energieträger zu ersetzen, rückt Wasserstoff als klimafreundlicher Energieträger zunehmend in den Fokus. Besonders im Wärmesektor, der hohe Emissionen verursacht, könnte Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen. Kommunen sind gefordert, kommunale Wärmepläne zu erstellen - dabei kann Wasserstoff ein möglicher Baustein zur CO2-Reduktion sein.

Die Projektgruppe A07 untersucht am Beispiel der Stadt Schwerte, welche Bedeutung Wasserstoff bei der zukünftigen Wärmeversorgung auf kommunaler Ebene einnehmen kann. Zentrale Forschungsfrage ist: „Inwiefern kann Was- serstoff zur Klimaneutralität der zukünftigen Wärmeversorgung am Beispiel der Stadt Schwerte beitragen?“ Zur Beantwortung dieser Frage wurden vier Unterfragen entwickelt:

1. Welche Arten von Wasserstoff sind nachhaltig? – Die verschiedenen Wasserstoffarten werden nach Herkunft und Herstellungsverfahren analysiert und hinsichtlich einer definierten Nachhaltigkeit eingeordnet.

2. Welche energetischen Anwendungspotenziale hat Wasserstoff, insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung? – Untersucht wird, wie Wasserstoff in verschiedenen Sektoren genutzt werden kann, mit Fokus auf dem Wärmesektor.

3. Wo und mit welchem Anteil kann Wasserstoff in der kommunalen Wärmeversorgung in Schwerte eingesetzt werden? – Betrachtet werden lokale Potenziale, planerische Voraussetzungen und alternative Energieträger.

4. Welche infrastrukturellen Voraussetzungen sind für die Nutzung von Wasserstoff notwendig? – Analysiert werden Leitungsnetze, Transportwege, lokale Produktion, Speicherung und rechtliche Rahmenbedingungen.

Zunächst werden Grundlagen zu Wasserstoff und Wärmeversorgung erarbeitet sowie Erfahrungen anderer Kommunen ausgewertet. Interviews mit relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft geben Einblicke in lokale Rahmenbedingungen. Dabei werden sowohl Unternehmen mit Prozesswärmebedarf als auch private Haushalte betrachtet.

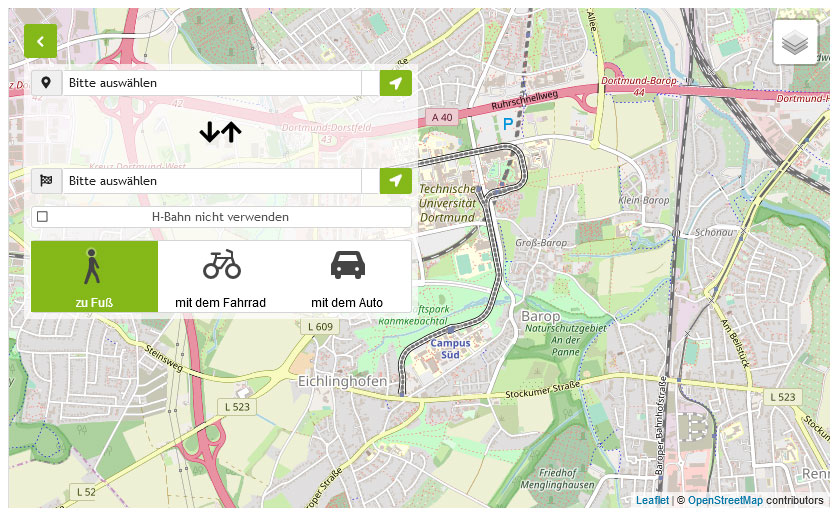

Eine Standortanalyse mittels Geoinformationssystem hilft, räumliche Potenziale und infrastrukturelle Lücken sichtbar zu machen.

Zum Abschluss werden Handlungsempfehlungen für Stadtverwaltung und Stadtwerke formuliert, um eine mögliche Integration von Wasserstoff in die Wärmeversorgung um- zusetzen. Dabei sollen politische Ziele sowie bestehende Planungen berücksichtigt und Doppelstrukturen vermieden werden.

Aus den Folgen des Klimawandels entstehen für die zukünftigen Generationen zahlreiche Herausforderungen, insbesondere durch die steigende Durchschnittstemperatur. Diese hat Einfluss auf die Gesundheit von Menschen wie beispielsweise Beeinträchtigungen durch Hitze, Herz-Kreislauf-Probleme, Atemwegserkrankungen oder Kopfschmerzen. Zusätzlich kommt es durch zu hohe und eng aneinander stehende Häuser zu Hitzeinseln, welche zu einem geringen Luftaustausch von Stadt und Umland führen. Diesbezüglich ist die Erhaltung und Entwicklung von Frei- und Grünflächen besonders in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet von großer Bedeutung. Außerdem kommt es durch den fortschreitenden demographischen Wandel zu einem Anstieg des Durchschnittsalters, wodurch die Anzahl der Menschen mit Beeinträchtigungen steigt. Daher wird die barrierefreie Umgestaltung immer bedeutender, weshalb sich das Projekt auf Menschen mit motorischen oder sensorischen Einschränkungen, wie beispielsweise Senioren, bezieht.

Als Fallstudie wurden die Revierparks im Ruhrgebiet ausgewählt, welche im Zuge von Umbaumaßnahmen barrierefreier gestaltet werden sollten. Durch ein Auswahlverfahren wurden die Revierparks Wischlingen und Gysenberg bestimmt, welche bezüglich ihrer Stärken und Schwächen miteinander verglichen werden sollen.

Basierend auf der Problemstellung wurden mehrere Forschungsfragen aufgestellt. Die übergeordnete Forschungsfrage lautet: “Inwiefern sind die Revierparks geeignete Freiräume, die Inklusion und Barrierefreiheit im Einklang einer Anpassung an den Klimawandel ermöglichen?” Die weiteren Unterforschungsfragen lauten:

- Welche Funktionen haben Freiräume vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und einer alternden Gesellschaft?

- Wie kann die Barrierefreiheit messbar gemacht werden?

- Wie ist der Ist-Zustand der Revierparks in Bezug auf die barrierefreie Gestaltung?

- Wie ist die Zufriedenheit von mobilitätseingeschränkten Nutzer*innen bezüglich des Ist-Zustands?

- Welche Barrieren gibt es noch nach dem Umbau und wie können die noch bestehenden Barrieren beseitigt werden?

Die erste Unterforschungsfrage konnte durch die Methode der Literaturrecherche bereits im Zwischenbericht beantwortet werden. Im weiteren Verlauf sollen weitere Methoden, wie Ortsbegehungen mit Selbstversuchen, evtl. Umfragen und Expert*innen-interviews. Letztere sollen mit Vertretern des Regionalverbands Ruhr und mit der Agentur Barrierefrei NRW durchgeführt werden, um sowohl einen internen

als auch einen externen Einblick auf den Umbau der Revierparks zu bekommen.

Ziel des Projektes ist es, kritisch zu prüfen, inwiefern eine barrierefreie Nutzung von Freiräumen in Zeiten des Klimawandels möglich ist. Hierzu soll am Beispiel der ausgewählten Revierparks die barrierefreie und inklusive Nutzbarkeit untersucht werden, um möglicherweise noch bestehende Defizite aufzuweisen. Anknüpfend an die Untersuchung der Barrierefreiheit ist eine Aufstellung eines Maßnahmenkatalogs mit Handlungsempfehlungen vorgesehen.

Modulstruktur

| Lehrende | Bitte dem LSF entnehmen |

| Teilnahmevoraussetzungen | Keine. Die Teilnahme erfolgt i.d.R. im 1. und 2. Semester |

| Teilnahmebeschränkung | Für die Veranstaltung steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Zum Vergabeverfahren informiert Sie der Prüfungsausschuss. |

| Turnus und Dauer | Jährlich zum Wintersemester, 2 Semester |

| Aufwand | 720 Stunden, 24 LP |

| Prüfung | Abschlussbericht inkl. Disputation (unbenotet). Zulassungsvorrausetzung zur Modulprüfung ist das erfolgreiche Absolvieren der Prüfungsleistungen A, B und C. |